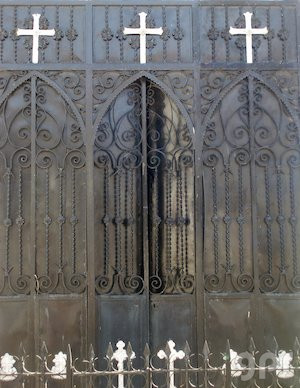

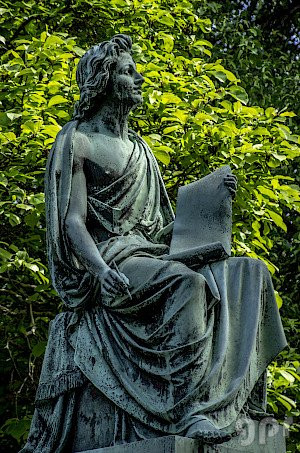

Desde mis melancólicas visitas al cementerio de Boubana, en Tánger, en años de mi mocedad, hasta las últimas –no menos melancólicas– al Woodlawn Cemetery, en el Bronx, mi fascinación por los cementerios no ha menguado un ápice. En el cementerio, más que en la muerte, siempre acechante, siempre a la vuelta de la esquina, uno piensa en la vida, en el milagro de estar vivo.

“Ah, cómo me gustaría visitar París”, le digo a veces a los amigos. “¡Y a quién no! Ver el Louvre, subir a la Torre Eiffel…”, me responden. “No, no, yo lo que quisiera es pasarme una semana en el cementerio de Père Lachaise, cámara en mano”, les confieso..